Abbiamo il piacere e l’onore di pubblicare un intervento della professoressa Marinella Fiume tratto dal suo ultimo libro Sicilia esoterica (Newton Compton 2013). Marinella Fiume è nata a Noto (Sr), risiede a Fiumefreddo di Sicilia, cittadina di cui è stata sindaco. Laureata in Lettere classiche, insegna nei Licei. E’ presidente dell’Associazione antiracket “C. A. Dalla Chiesa”. Scrive saggi, racconti e romanzi. A nome di tutti gli amici di Etnanatura ringraziamo la prof.ssa Fiume per la sua cortese disponibilità.

Abbiamo il piacere e l’onore di pubblicare un intervento della professoressa Marinella Fiume tratto dal suo ultimo libro Sicilia esoterica (Newton Compton 2013). Marinella Fiume è nata a Noto (Sr), risiede a Fiumefreddo di Sicilia, cittadina di cui è stata sindaco. Laureata in Lettere classiche, insegna nei Licei. E’ presidente dell’Associazione antiracket “C. A. Dalla Chiesa”. Scrive saggi, racconti e romanzi. A nome di tutti gli amici di Etnanatura ringraziamo la prof.ssa Fiume per la sua cortese disponibilità.

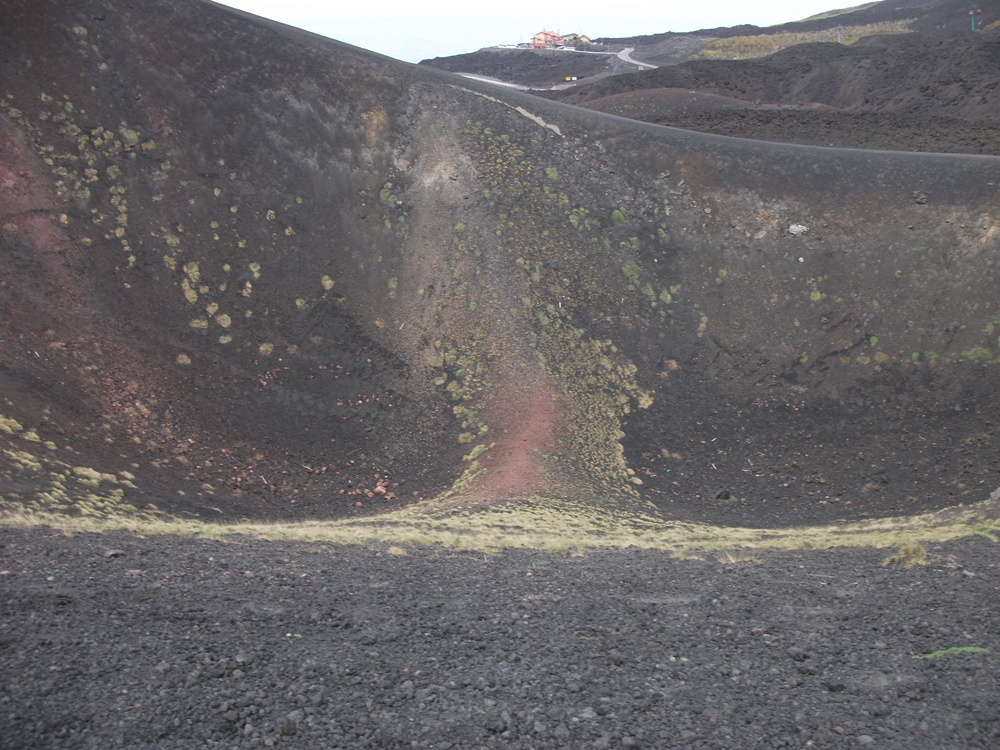

L’Etna, in dialetto siciliano, Mungibeddu, è un complesso vulcanico originatosi nel Quaternario ed ancora attivo. Il suo nome si fa risalire al greco antico Aἴτνα, che deriva dalla parola greca aitho (bruciare) o dalla parola fenicia attano (fornace), da cui il latino Aetna.

Gli Arabi la chiamavano Jabal al-burkān o Jabal Aṭma Ṣiqilliyya (“vulcano” o “montagna somma della Sicilia”), nome in seguito mutato in Mons Gibel, cioè la montagna due volte (dal latino mons “monte” e dall’arabo Jebel “monte”) proprio per indicarne la maestosità. Ma il termine Mungibeddu rimase di uso comune praticamente fino ai nostri giorni. Secondo un’altra teoria, il nome Mongibello deriverebbe da Mulciber, uno degli epiteti con cui i latini veneravano il dio Vulcano. Le popolazioni etnee chiamano l’Etna a muntagna, la montagna per antonomasia.

Un’ascesa al cratere è densa di suggestioni. Viaggiatori sulle orme dei tanti che ci precedono alla ricerca degli infiniti legami di senso tra realtà e immaginario, proprio come viandanti ci guardiamo dentro e indietro, sostiamo e ci inchiniamo a ogni piè sospinto a raccogliere e affardellare significati, echi, emozioni, immagini e parole d’altri, dei molti altri, grandi e meno grandi, scrittori del passato e del presente che nell’Etna e nei suoi luoghi si sono variamente imbattuti, subendone il fascino e immortalandoli. Perché l’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, è un “catasto magico”, un patrimonio di archetipi, miti e leggende stratificato nei secoli su cui si fondano l’immagine simbolica e l’immaginario collettivo dei Siciliani.

I viaggiatori stranieri effettuarono l’ascesa al cratere come un viaggio iniziatico, di formazione, ma anche i boscaioli, i pastori, gli scalpellini, pur inorriditi dalla vorago profunda, la gran voragine che vomita fuoco, e dalla sterminata profondità del cratere, la profunditas incomprehensibilis, hanno dovuto imparare nei secoli a convivere con l’imprevedibile furia della Muntagna, il cui nome significa “l’ardente”.

Per gli scrittori della Grecia classica, il “mondo dei morti”, il Tartaro era situato sotto l’Etna.

Il gran mago Virgilio, nell’Eneide, rammenta Encelado che giace “dal fulmine percosso e non estinto sotto questa mole” e, quando sospira, “si scuote il monte e la Trinacria tutta”, mentre nelle Georgiche narra delle officine dei Ciclopi che si danno operosi a far saette “d’ammollato ferro al gran Tonante” e il Vulcano “delle pesanti incudini rimbomba”.

Ovidio, anche lui considerato nel Medio Evo un mago, nella cui villa a Sulmona aveva un pozzo dentro cui parlava col demonio, racconta nelle Metamorfosi di Tifeo, compagno di Encelado, che esala dalla bocca il fuoco per le caverne ed empie di pomici e di fumo il cielo intorno e tutte le campagne.

La leggenda narra che la Sicilia è sorretta dal gigante Tifeo che, volendo impadronirsi della sede celeste, fu condannato a questo supplizio: con la mano destra sorregge Peloro (Messina), con la sinistra Pachino e Lilibeo (Trapani), mentre l’Etna poggia sulle sue gambe e sulla sua testa. E, quando cerca di liberarsi dal peso delle città e delle grandi montagne, la terra trema.

Chi raccolse ai piedi del Vulcano la tradizione orale e la memoria letteraria, colta e popolare, fu soprattutto lo scrittore etnicolo Santo Calì (1918–1972), nato e vissuto a Linguaglossa “la bifida”, il cui toponimo è la ripetizione della parola “lingua”, dapprima in italiano e poi in greco. Egli così rievoca il fascino misterioso di un’ascensione all’Etna: “Fumano la voragine e i vicini crepacci alle insonni fatiche di Vulcano e dei Ciclopi nelle officine bruciate, ma il cratere centrale dorme il sonno del fatale Empedocle… Passano per la mente i pensieri sublimi onde le umane generazioni hanno conosciuto la via del bene e del male, sotto ai suoi piedi dentro la Voragine… è la visione paurosa di un inferno vivo, popolato di mille mostri, intronati dalle minacciose grida di Tifeo, Briareo ed Encelado, ma sopra di te il sole luminoso risplende in una gloria di Paradiso” (Nostalgia del cratere). Dal buio alla luce: il cammino della Gnosi.

Pur nell’incertezza delle fonti -Padri e Dottori della Chiesa e la letteratura popolare-, anche il medico positivista ed etnografo palermitano Giuseppe Pitrè (1841–1916), nel discutere su quale sia la terra dove vive il diavolo, sostiene che “l’abitazione più celebre dove si pone l’Inferno rimane comunque in Sicilia” e che la credenza popolare più antica e diffusa afferma che la bocca dell’Inferno è il Mongibello. Tale credenza risale alla tradizione medievale che poneva il regno del demonio dentro i vulcani appunto perché vomitano fiamme infernali, e l’Inferno nel centro della terra, per cui opera del demonio si consideravano terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Una spiegazione tradizionale ma controversa è l’origine egiziana della credenza secondo cui i crateri dei vulcani sono “spiramenta” o “caminos”, porte dell’Inferno. E la leggenda, dalle sponde del Nilo, sarebbe poi passata in Grecia, da lì in Etruria e poi a Roma.

All’inferno di demoni “pagani”, che ci restituiscono le fonti classiche, da Platone ad Aristotele a Seneca, si sovrappone poi l’Inferno cristiano delle fonti che individuano nell’Etna la più ampia e terribile di queste porte: dal vescovo Patrizio, martire sotto Decio, a Minucio Felice (III sec.), a Paciano, vescovo di Barcinone (IV sec.), a Girolamo (V sec.), a Gregorio Magno (VI sec.), ai Padri della Chiesa.

A queste fonti vanno aggiunte le leggende di un ricco patrimonio tramandato oralmente, in parte raccolto dalla viva voce dei contadini e dei pastori etnei da autori come Santo Calì (Leggendario dell’Etna), in parte ancora trasmesso di padre in figlio, quando non completamente scomparso.

Lo studioso Benedetto Radice (Bronte 1854–1931), gran viaggiatore, pubblicista e frequentatore di archivi, in rapporti di amicizia con la grande cultura siciliana del primo ‘900 (Verga, Gentile, Pirandello, Capuana), scrive che “una leggenda antichissima dell’Egitto narra che i crateri dei vulcani fossero le porte dell’Inferno. All’avvento del Cristianesimo disparvero i tempii a Giove, a Vulcano ad Adrano. La concezione pagana del fuoco eterno tormentatore degli empii si fece cristiana. La filosofica leggenda si confuse con i demoni del Vangelo; la novella religione confermò, consacrò il mito, convertì Tifeo in Lucifero, i Giganti in demoni tormentatori, il fuoco etneo in fuoco infernale, e l’Etna fu detto Umbilicus Inferni”.

Ma chi è il diavolo, principio del male e nemico di Dio per Sant’Agostino e il pensiero cristiano, forza intermedia tra il mondo e la divinità per quello pagano?

Gli etnologi sostengono per lo più che gli dèi pagani, debellati dai santi, subiscano un processo di antropomorfizzazione, finendo col risorgere sotto forma di diavoli. La tradizione popolare che fa del cratere la porta dell’Inferno trasforma in demoni i numi che avevano avuto altari e templi: Giove, Giunone, Diana, Apollo, Mercurio, Nettuno, Vulcano, Cerbero e fauni e satiri sopravvivono al culto che loro era reso e ricompaiono tra le tenebre dell’Inferno cristiano. Ma, privi di quell’accento positivo che la pagana civiltà contadina aveva posto nel fuoco, le eruzioni dell’Etna divennero manifestazioni diaboliche e la distruttività da esse provocata fu interpretata come espiazione di colpe collettive e individuali.

Quello del demonio è infatti un mito a due facce: esso comprende Tifeo e Proserpina, fertilità e distruzione, in quanto l’economia contadina risente del potere benefico, fertilizzante della lava, ma anche del suo potere distruttivo.

Dottori e Padri della Chiesa sono quasi unanimi nel ritenere che i demoni abbiano un corpo, una forma umana gigantesca e mostruosa, che Torquato Tasso dice “strane ed orribili forme”, di una bruttezza spaventosa e ridicola, nella quale il ferino si mescola all’umano, perché il male è grottesco. Anche il Lucifero dell’Inferno dantesco è gigantesco e ampi echi delle descrizioni dei demoni della Divina Commedia giunsero alla letteratura popolare e furono assimilati nell’oralità e nell’iconografia successiva. I contadini vedono il diavolo come il peggior nemico, perciò nelle società agricole come quella siciliana, esso acquista un aspetto teriomorfo, di animale, di fiera, e rappresenta i rischi legati alla terra e al raccolto: malattia o moria del bestiame, siccità, tempesta. E nei Bestiari medievali il diavolo era elencato tra le altre bestie. Ma non c’è forma che questo “Proteo infernale”, tentatore e ingannatore dell’umanità, non possa rivestire all’occorrenza, come dimostrano le Vite dei Santi in cui esso appare in figura di uomini e donne, giovani o vecchi, amici o parenti, o di animali: draghi, serpenti scorpioni, lumache, formiche, volpi, rospi, leoni, pipistrelli, cani.

In Sicilia, il nome del diavolo è tabù, si ha tanto orrore di nominarlo per non evocarne la presenza, che si ricorre ad eufemismi come Chiddu cu li corna, U mmalidittu, L’ancilu niuru, U bruttu bestia, mentre Cìferu, corruzione di Lucifero è sinonimo di grosso serpente. Per esorcizzarlo si recita ancora questa orazione:

| A lu pizzu di la livedda c’è u nimicu tintaturi quant’è laria la so fiùra fa scantari ogni criatura!E tu chi ci dirrai? Ca cu mia non c’è chi ffariCà lu iornu di Santa Crucidissi milli voti Gèsu. |

Al bordo dell’avello c’è un nemico tentatore quanto è brutta la sua figura fa spaventare ogni creatura!E tu che gli dirai? Che con me non c’è che fareChè il giorno di Santa Croce

dissi mille volte Gesù. |

Il diavolo, insomma, è la mitizzazione del male, l’espressione delle conflittualità dell’uomo con le realtà storiche e naturali, del conflitto Uomo-Natura, Uomo-Storia, e permette così di estraniare gli eventi negativi del reale, proiettandoli in un’illusoria figura mitologica. Ma è anche espressione dei piaceri carnali rimossi dall’etica e dai condizionamenti sociali, del complesso d’Edipo e del desiderio di sfidare il padre, tra emulazione e ostilità (Freud). E, come Dio, è anche un Mito, riflesso dell’inconscio collettivo universale e senza tempo (Jung). Dal punto di vista culturale, esso è il risultato dell’interiezione tra l’immaginario della lunga tradizione teologica (che culmina con la Summa di san Tommaso) e l’immaginario popolare, l’incontro tra il diavolo delle classi colte, che parla il latino ecclesiastico dei preti per soggiogare i contadini, e il diavolo plebeo che parla un linguaggio “mammalucchino” per difendersene e prendersene gioco. I demoni plebei, anzi, sono spesso “poveri diavoli”, fabbri specializzati nella lavorazione del ferro battuto – vanto dell’artigianato siciliano – che lavorano nelle officine etnee e ogni tanto scendono a valle quando viene commissionato loro qualche lavoretto. Una filastrocca ancora viva in queste vallate così recita:

| Diavuli c’abbitati a Muncibeddu, scinnìti, ca bbi veni di calata, purtàtivi la ncunia e lu marteddu c’è di buscari na bbona jurnata. |

Diavoli che abitate a Mongibello, scendete ché è tutta di discesa, portatevi l’incudine e il martello guadagnerete una buona paga. |

In antitesi con la dottrina classica del cristianesimo, accanto alla tradizione teologica e letteraria riguardo Lucifero, si sviluppò, già nei primi tempi di fioritura e di espansione delle dottrine cristiane, una corrente gnostica che interpreta la figura luciferina in chiave salvifica e liberatrice per l’uomo dalla tirannia del Creatore: il serpente Lucifero, etimologicamente dal greco “Portatore di luce”, sarebbe colui che ha indotto l’uomo alla conoscenza, la scientia boni et mali, e dunque alla sua elevazione a divinità, contro la volontà di Dio che avrebbe voluto invece mantenere l’uomo a suo suddito. La sua figura sarebbe accostabile a quella di Prometeo, che rubò agli dei il fuoco per farne dono agli uomini e per questo fu punito.

Tali motivi saranno ripresi da una lunghissima tradizione gnostica e filosofica fino alla Massoneria, al Rosacrocianesimo, al Romanticismo e poi alla New Age: una cultura teosofica compendiata nel termine “Luciferismo” che ne esalta gli aspetti luminosi. Poiché Dio è Sophìa (Sapienza), il diavolo non poteva essere ignorato nella Kabala. Gli studiosi di mistica ebraica sostengono che il nome del diavolo sia quello di Jehowah letto al contrario, non perché sia Dio, ma in quanto negazione dell’idea stessa di divinità.

Nell’ambito dell’esoterismo e dell’occultismo, Lucifero, il più bello tra gli angeli, sarebbe un detentore di sapienza inaccessibile all’uomo comune. L’originario stato angelico di Satana e dei suoi demoni, la caduta dal Cielo a causa della loro superbia e al loro intento di usurpare Dio e l’introduzione nella storia della morte e del male (fisico, metafisico, morale) sono elementi essenziali del mistero della creazione nella Genesi. Perciò i cultori dell’occultismo vedono nel diavolo una categoria di spiriti “inferiori” (sia benigni sia maligni), un’espressione di libertà individuale (Eliphas Levi), e nell’esoterismo il diavolo è forza creativa, ideata per il bene, anche se in grado di servire il male, in contrapposizione con il Satanismo che identifica Lucifero con Satana e ne venera l’aspetto tenebroso. Dianus – Lucifero sarebbe un dio delle religioni antiche, fratello, figlio e marito della dea Diana, Signore della Luce e del Mattino, e legato agli antichi misteri del dio etrusco Tinia e agli dei greco-romani Pan, Bacco, Dioniso, Apollo. Dal dio greco Eosforo (torcia luminosa di Eos – Aurora), identificato con la Stella del mattino, deriverebbe Lucifer, un’antica divinità romana, rappresentata nei culti sotto l’aspetto agreste-pastorale del signore delle foreste e delle piante, della fertilità, dei raccolti, dei capi di bestiame, ma anche come signore della saggezza e guardiano dei santuari. Sebbene, in definitiva, le sue vere origini restino misteriose, il diavolo con le corna e le zampe di caprone denuncia una chiara derivazione dal dio Pan. I suoi culti misterici si manifestavano come riti orgiastico – sessuali caratterizzati da un’ebbrezza indotta sia da bevande alcoliche che da droghe, come i culti di Priapo e quelli fallici. La loro diffusione a Roma è testimoniata dalla “Casa dei misteri” di Pompei e dall’Asino d’oro di Apuleio. Avversati dal Senato romano e poi dal Cristianesimo, i culti bacchici sopravvivono in Sicilia sotto diverse forme. In seguito le “baccanti” divennero streghe e la Chiesa si diede a combattere il diavolo attraverso l’Inquisizione. Ma, nella iconografia medievale, Baphomet è divenuto simbolo dei maestri del Tempio, il cui volto resta oscuro. Dopo i Templari, molte donne furono condannate come eretiche e blasfeme, adoratrici di Baphomet, demone mostruoso ed ermafrodito, forse mutuato dalla figura di Bacco taurocefalo, ma anche storpiatura di “Maometto” in funzione antislamica.

Marinella Fiume, Da Sicilia esoterica (Newton Compton 2013)

Foto di Alessandro Lo Piccolo

Ubicata in area marginale appena a monte di Aci Castello. Si tratta di una galleria drenante di circa 30 metri di lunghezza, larga 1 metro e alta 1,5 metri, scavata nei “pillow lava” e rivestita di blocchi di pietra lavica, tranne i primi due metri dove le pareti sono state intonacate. Il soffitto è fatto con grossi blocchi lavici inclinati e contrapposti a “V” capovolta. Nell’ultimo tratto si divide in due gallerie che planimetricamente disegnano una “U”. Nel tratto finale le pareti non sono state rivestite con i blocchi.

Ubicata in area marginale appena a monte di Aci Castello. Si tratta di una galleria drenante di circa 30 metri di lunghezza, larga 1 metro e alta 1,5 metri, scavata nei “pillow lava” e rivestita di blocchi di pietra lavica, tranne i primi due metri dove le pareti sono state intonacate. Il soffitto è fatto con grossi blocchi lavici inclinati e contrapposti a “V” capovolta. Nell’ultimo tratto si divide in due gallerie che planimetricamente disegnano una “U”. Nel tratto finale le pareti non sono state rivestite con i blocchi.